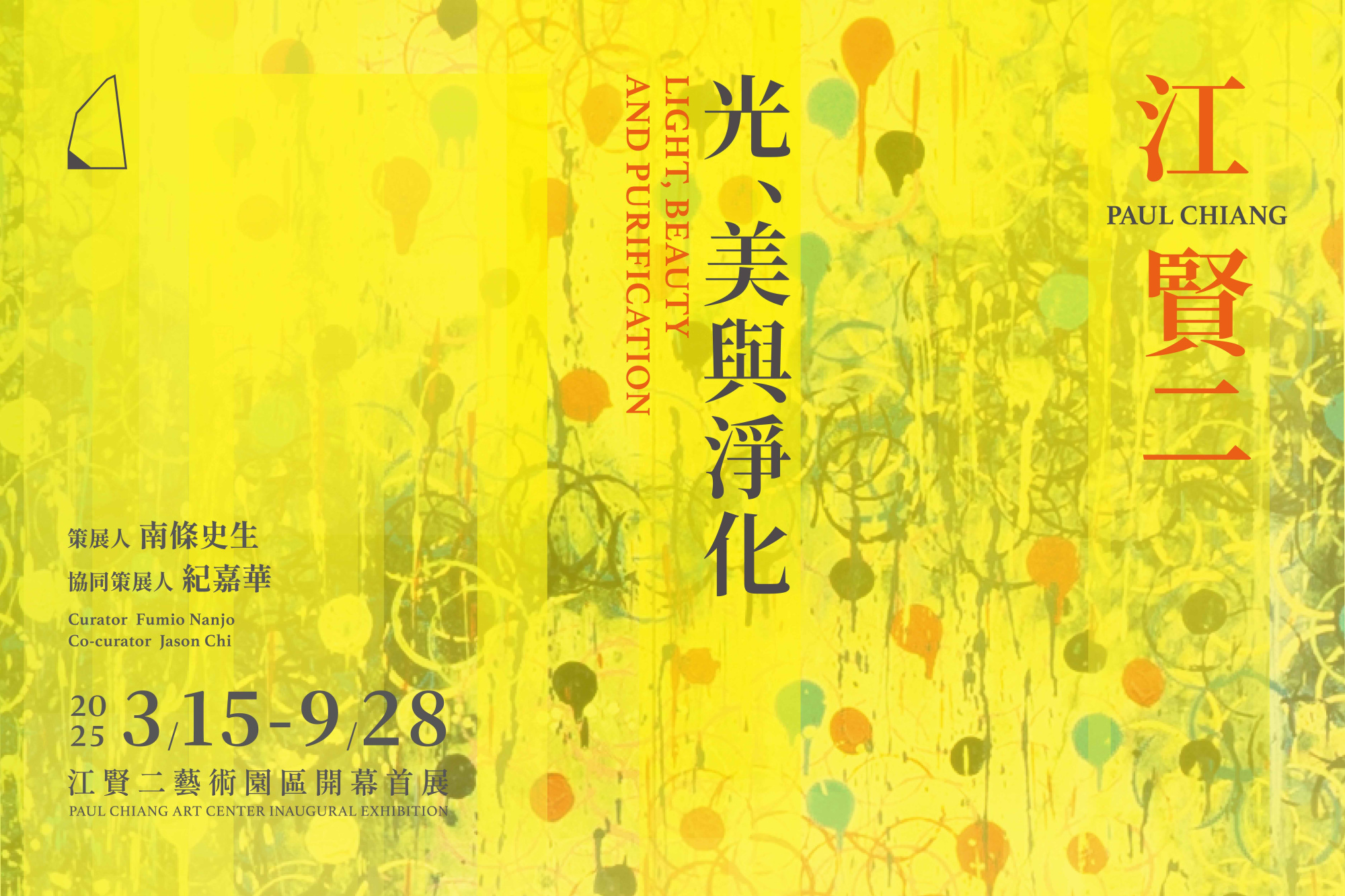

光、美與淨化—— 江賢二藝術園區開幕首展

「藝術對你來說是什麼呢?」南條史生問道。

「藝術於我,是在絕境中尋光,以純美映照黑暗,尋覓生命的真與善。」江老師這麼說。

大約10年前,國際知名策展人南條史生就曾造訪江老師的畫室,當時「江賢二藝術園區」還在籌備階段,兩人聊著聊著,漸漸彼此熟識,如今園區將於3月15日將正式開幕。

開幕首展邀請南條先生擔任策展人,並由藝術家紀嘉華擔任協同策展人。南條先生現任日本森美術館特別顧問,長期活躍於國際藝術界,在亞洲與全球當代藝術的推廣上頗具影響力。

南條先生從認識江老師以及他的創作,萃取出的關鍵詞「光、美與淨化(Light, Beauty and Purification)」,作為展覽名稱,並以「追尋自由」、「音樂與自然」、「精神性與希望」三個部分構築展覽內容。對他而言,這不僅是一場策展,更是一場與全球藝術愛好者的共同見證;見證江老師的創作,如何從個人的藝術實踐,延伸至向大眾敞開的藝術園區。

追尋自由

江老師的風格隨著人生旅程而改變,從巴黎到紐約,再回到台灣、定居台東,每個階段皆展現出截然不同的藝術面貌。在展覽「光、美與淨化」的第一部分,南條先生以「追尋自由」為觀眾揭開序幕,在園區的第一展廳,展出了江老師1975年於紐約的創作與2025年的新作。

南條先生說:「Paul(江老師)早期作品呈現了他探索從二維畫作到三維物件的過程,將物件與繪畫結合,是介於雕塑與繪畫之間的嘗試。」在那個極簡主義、觀念藝術與地景藝術群起的年代,江老師試圖突破二維的限制,賦予「繪畫」新的自由,而新作巨大的尺幅,就像是把人包圍起來,讓視野沈浸在繽紛的色彩之中;「Paul 的創作一直在變化,作品變得更大、更色彩繽紛、更鮮明,有時甚至帶有節奏感。然而,貫穿他所有作品的精神始終如一,從1975年到現在,他在藝術追求上一直保持著自由。」

音樂與自然

自從江老師定居台東以來,自然成為他的創作能量。有時,山林中的猴子家庭會前來作伴,或是燕子翱翔在靜池邊,輕盈地表演著啄水的舞蹈。展覽的第二部分,南條先生從江老師的作品中,看見音樂與自然給的滋養,他想呈現那些稍縱即逝、卻又充滿感動的創作瞬間。

第二展廳(勤誠館)所展出的作品,透過抽象畫面與實體、虛擬物件的交錯組合,展廳營造出天地與海洋間流動的律動感,《乘著歌聲的翅膀13-10》其靈感來自孟德爾頌的樂曲,畫面以明亮的黃色為基調,層層疊加,如同陽光照在大地上,本次展覽的主視覺便是從其發展出來的。「我真的很喜歡這個展廳,它充滿了節奏感,彷彿能聽見音樂,畫面中有許多細小的元素四散分佈,像是在舞動,而色彩也極為豐富。」南條先生如此形容。

深入2-2展廳,看見〈海的聲音〉、《比西里岸之夢》及《牧神的午後》系列,江老師從台東的天光、大海、空氣中汲取靈感,他的色彩融合了對海的觀察、空氣的溫度,亦或颱風將至時海天相接的柔和光暈。

藝術可以淨化人心

第三展廳(承翰館),設計靈感源自江老師的雕塑作品〈13.5坪〉,也被暱稱為「教堂」。南條先生形容:「當觀眾踏入其中,會立刻感受到這是一個不尋常的空間,一種平常難以經歷的體驗,彷彿置身於宇宙。」

建築上方與牆面錯落的三角形與方形開窗,以及不同的牆面角度,讓光影隨時間推移在空間中流轉變幻。第三展廳展出《百年廟》、《巴黎聖母院》、《對永恆的冥想》、《冰與火》系列。既有過去的思索,也有對未來的憧憬,以及對生命韌性的詮釋。當觀者駐足其中,建築的張力、畫作的內涵與光影的律動交織融合,營造出一種沉靜而深邃的氛圍。在第三展覽廳外牆上,有許多不鏽鋼雕刻的詞彙——「愛」、「人道」、「和平」,這些字句不只是藝術表現,也是江老師對世界的信念與期許。

藝術,為何能夠淨化人心?年輕時,江老師在紐約舉辦首次個展,展覽文宣上就寫著:"Art can purify the soul."(藝術可以淨化人心)。如今,回憶起當時,他笑著說:「也許那時候,我想的是藝術可以淨化我自己。」

多年過去,他認為做一個善良的人,也能帶來內在的純淨與安定,「淨化」是每個人都能擁有的能力。「藝術可以淨化人心」,如此的信念貫穿了他對人性、生命與精神性的探尋。南條先生曾提到,許多人認識江老師的作品,是從其中象徵「希望」與「未來」的光開始,但他認為:「其實光與黑暗是同時存在的,並且相互影響。」展覽的最後一部分,便是南條先生對江老師不同時期精神性作品的回顧。

「光、美與淨化」從色彩繽紛漸趨靜謐,最後在這個充滿精神性的空間中緩緩落幕,為整體敘事畫下餘韻悠長的句點。

HAPPY HOUR

南條先生回憶起第一次造訪畫室時,江老師邀請他一起坐在自家的露台上,喝著紅酒,望著暮色緩緩變幻,紅、紫、淺藍隨著夜幕降臨逐漸晕染成深邃的靜藍。他們時而談論藝術與人生,時而只是笑談幾句,甚至有時不說話。

「後來我才知道,Paul喜歡在這個時間坐在陽台上慢慢享用紅酒,是為了犒賞自己一天創作的結束,他稱這段時光為Happy Hour。」他在策展論述中寫道:「對Paul而言,這不只是放鬆,更是一種靜修。⋯⋯在這樣的環境中,『什麼都不做』本身成為一種難得的價值。」

多少個Happy Hour的沉思,來自多少個日夜的揮灑與創作。年過80的江老師,從15歲開始立志成為藝術家,不知不覺已經將近70年,創作成為了他的全部。在這片山海之間,他用自己的方式,與世界、與朋友,維繫著最純粹的交流。

慢下來對話

藝術家與策展人之間的想法拉鋸,一直是策展實務中的長久議題——如何在展覽中掌握主導權?如何在創作與策劃的過程中取得平衡?「雖然南條先生是國際知名的策展人,但在討論策展方向時,他始終非常尊重我的意見以及江老師的想法。」擔任協同策展人的藝術家紀嘉華說:「最令我印象深刻的是,他總是花很多時間思考後,還會對我說:『我們再想一下。』這樣的步調讓策劃過程變得沉穩,讓我們有更多時間思考作品與作品之間的關係,以及它們與展覽主題的契合度,這對我而言是最寶貴的學習經驗。」雖然每一次到訪園區參與討論的時間有限,但他們選擇慢下來,使彼此能夠真正理解對方的想法,而非單方面的指導或妥協。

2024年8月,當展廳的工程尚未完工時,南條先生與江老師透過模型與等比縮小的畫作安排每件作品之間的關係,推敲作品的擺放位置與觀展動線。到了2025年1月,南條先生再次來到園區,模擬觀眾走逛園區時的感受:「當觀眾的視角改變時,作品所帶來的印象也會有所不同。」他們不斷地微調,希望這場展覽不僅是作品的集合,而是一個完整而有層次的故事。

在策展論述中,南條先生也以輕巧而平實的語言,收攏這些故事,在字裡行間展現出策展人的氣質——親切且純粹熱愛藝術,就如同江老師和園區的給人的感覺;簡單、平靜卻感動人心。

靜靜的,帶走什麼?

在園區裡,希望每個人都能真切地感受美的存在。那麼,看完展覽後,訪客能帶走什麼呢?

南條先生說:「園區的地理位置雖然不易到達,但正因為如此,這裡才擁有無可取代的魅力。」這裡沒有都市喧囂、暫離社交與複雜的人際關係,時間也彷彿在這裡慢了下來。南條先生漫步在園區,不時伸展身體,流露出放鬆與愜意,他顯然對這片寧靜的空間格外喜愛。「站在畫作前,每個人的感受可能不同,但只要能感受到什麼,那就足夠了。我認為藝術並不是在傳遞固定的意義,而是提供一種體驗。因此,意義並不是關鍵,體驗才是核心。」藝術展覽不該只是單向的資訊傳遞,而是個人化的對話。協同策展人紀嘉華說:「江老師把園區當成是一件重要的作品,所以他在每個角落幾乎都是親力親為,他是每天早上是最早來工作、最晚下班的人,對台灣而言,這一個全新的美術館,藉由我們策劃的展覽,再慢慢了解江老師的人跟作品。」

從鉅觀的思考,到個人的內在感受,江老師希望每一位踏入園區的人,都能在這片空間中找到療癒。他曾半認真、半開玩笑地說:「希望來這裡的人都能放開心,也別急著和別人聊天,試著一個人看看,看看自己能感受到什麼。或許在回程的巴士上,腦海中浮現的,已是不一樣的想法。」

或許,這正是本次策展的魅力所在——創作不只是圖像,而是一種開放的對話,「光、美與淨化」引導觀者在寧靜與深思之間,尋找屬於自己的感受。

註一、江賢二藝術園區,是江老師與妻子范香蘭女士傾盡畢生積蓄,並在公益平台嚴長壽董事長、多位企業家的支持下,共同促成一座結合自然、藝術與建築之美的場域。

註二、第二展覽廳內的「冥想空間」為園區的常設展,雖非由南條先生規劃,其中的作品皆由江老師親自安排。這些小作品是江老師在創作大件作品之餘所作,它們彷彿記錄著他自1980年代以來的創作歷程。走進這個空間,就像閱讀江老師的創作日記,沉浸於他的思緒與筆觸之間。喜愛江老師作品的觀眾,來到園區千萬別錯過!