找到自我,成就我們 —— 野地裡的生命探索教育

台東均一國際教育實驗學校幸運地多年來擁有一群專業且熱忱的戶外探索老師及合作夥伴,中學部生命探索課程透過「山、海、單車」三個組別培養學生勇氣、堅毅、冷靜、判斷、應變、合作等素質。Katu老師來自有高山民族之稱的布農族,他對山林的熟悉帶給學生活生生的學習!同時是歷史老師的他,多年投入的「內本鹿回家行動」是台灣原住民族中最長久的重返祖居地運動,Katu老師與族人成立內本鹿人文工作室,致力於傳承布農族山林文化,深化台灣的野地教育。

(口述/Katu柯俊雄)

在野外無法只靠自己,你要放下自我中心主義,否則在團隊中很難被支持。我的經驗是,只要把人帶到野外,人自然會謙卑起來。每一趟生命探索課後回到學校,班導都說同學的感情變得更好,對班級經營有很大的助益。

在教室裡學習,到野外後調整自己,再回到教室;這些真的是要用身體去感受。生命探索讓孩子脫離舒適圈,去發覺自己的潛能,這樣的經驗有助於青少年的自我開展。很多年輕人對台灣土地,尤其是中高海拔非常陌生,爬這些山往往會給他們很大的震撼,他們意想不到台灣有這麼壯闊的山林。

不知天高地厚?大自然會告訢你

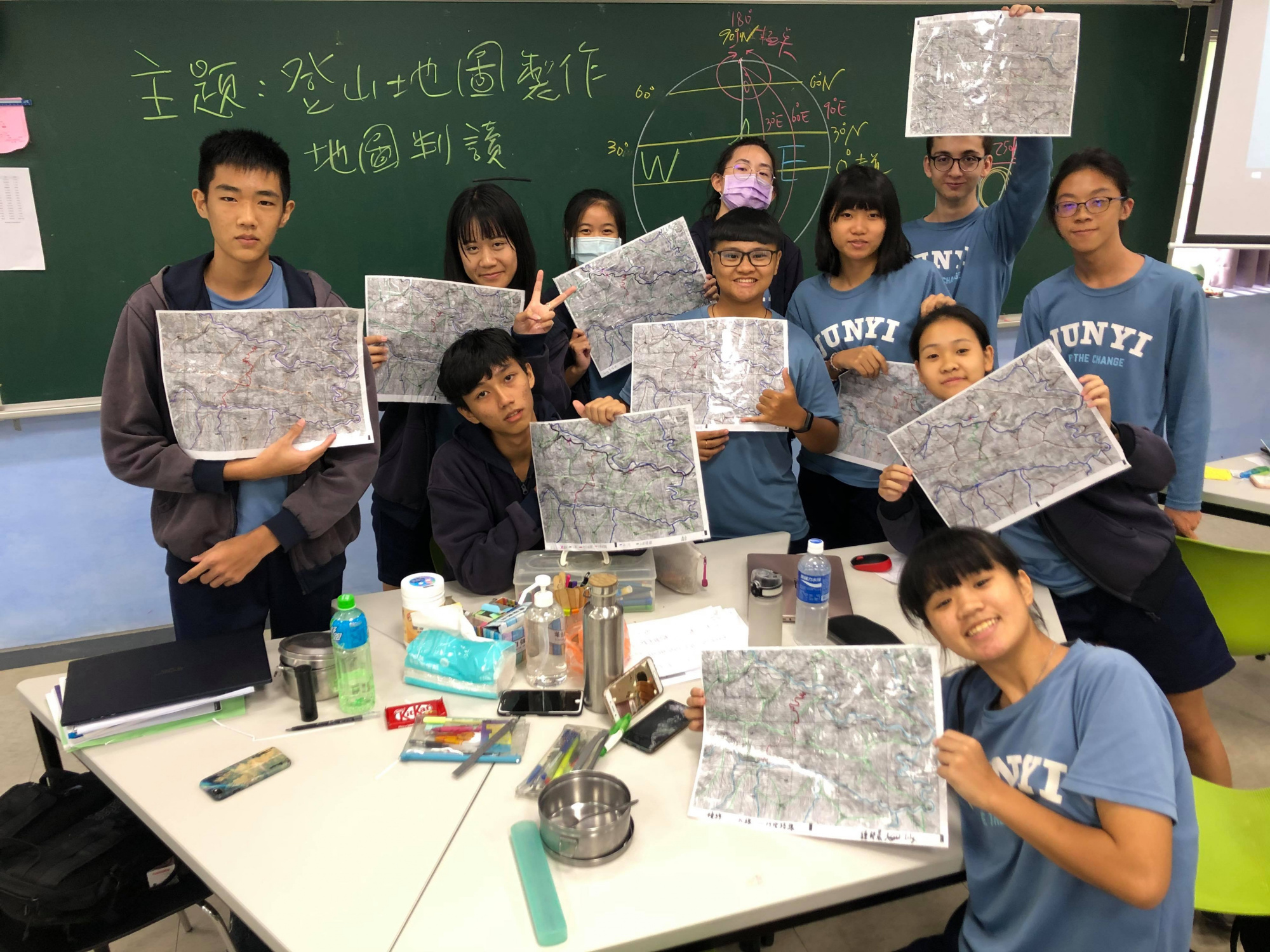

用身體去認識自己的環境,均一生命探索的場域主要在台東。以山組來說,7年級會爬位在均一北方的都蘭山,它雖然不高,但是每天看得到,爬過後會更有感覺,「我走進過那個地方!」;8年級走中海拔,如延平林道;9年級到3000公尺以上,如向陽山。挑戰循序漸進,若一下子太困難,恐懼超過孩子可以控制的程度時,反而揠苗助長,扼殺他的自信心。

出隊前,體能是一定要調整的。比如,爬嘉明湖之前先爬轆轆溫泉。轆轆的難度不那麼高,在我可以掌控風險的情況下,我不會提醒學生,而是讓他們先「撞牆」。下一次學生會反思上次沒有準備好的地方,而我也不用提醒,就住宿生來說,他們會一大早自動自發跑操場訓練,互相打氣,而我只要點一下怎麼做會更好,讓他們的自主性可以提高,同時意識到如果準備不足,也會給團隊帶來風險。總的來說,國中階段希望學生養成「團隊合作」的態度。

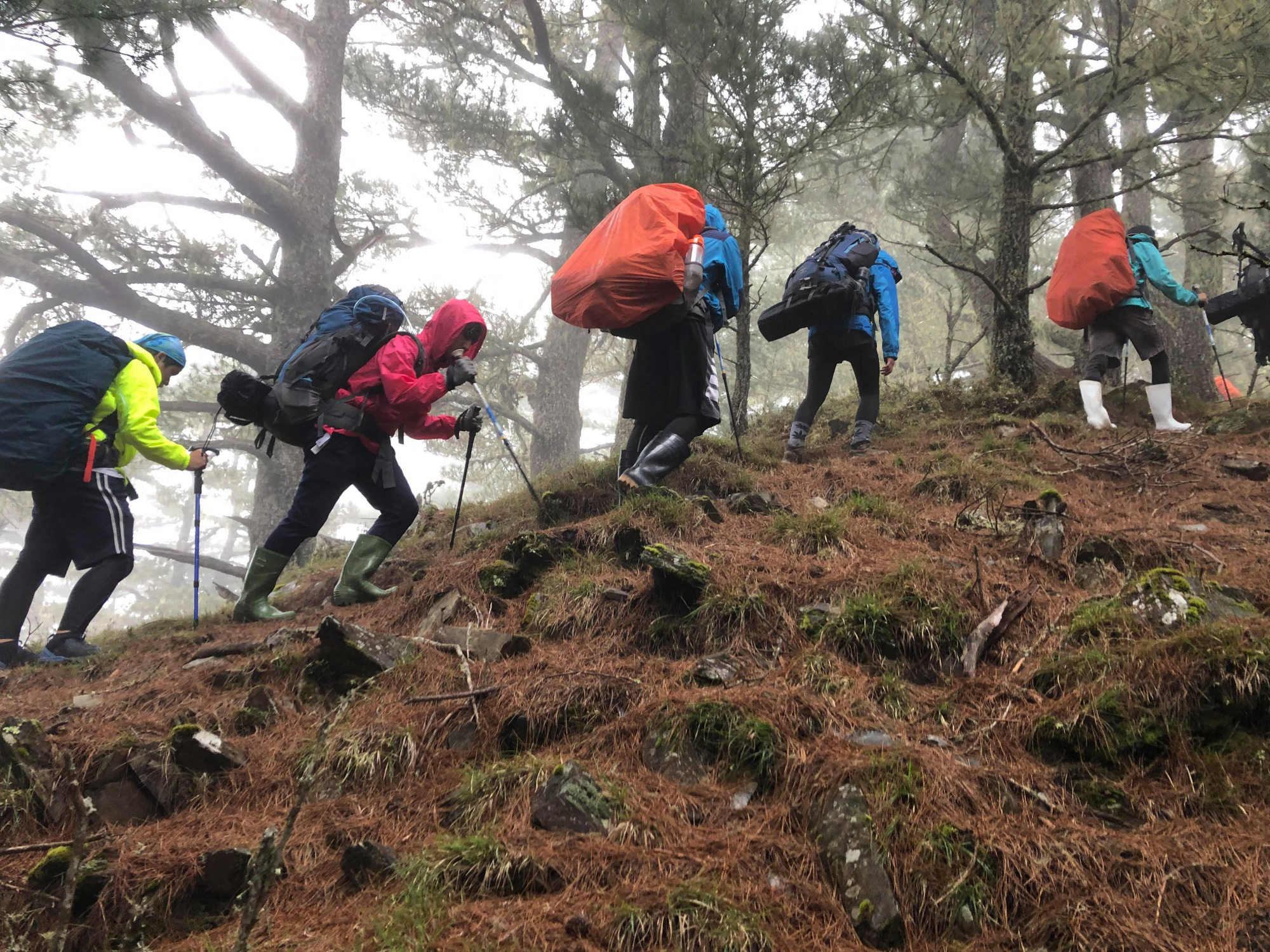

團隊合作也包括「學著接受別人的幫助」—高中部挑戰難度更高的山時,體會尤深,「這是我這4天來學到的」,一位11年級學生爬了嘉明湖後說。「一直以來我習慣自己承擔一切,但這不是在團隊中該有的態度。我討厭自己懦弱,想要給大家看我最好的樣子。」;另一個有著相近的心情:「身體負荷不了,還撐著跟山一樣大的自尊,我知道這很蠢,但有什麼比臉皮重要呢?」。青少年的好強裡有了新的體會:適時求助反而能避免給團隊帶來更大的負擔。

高中部的鍛鍊強調「自主戶外」的能力。許多事學生要自己主導,推選小隊長、採購、分配人力、互相支持…,帶高中生我相對輕鬆。他們對山林的常識也累積了一些,「水鹿糞便是沿路指引我的指標,比起自己開一條路,我更相信熟悉此地的動物的足跡。」;學生對於土地的感情也已經被挑起:「我不再認為處在城市磚瓦中,是我的舒適圈」,甚至有學生形容自己「像螞蟻般爬上爬下,我似乎把山當成自己的棲息地」。畢業後學生會自己組隊,跟學校借器材去爬山,而且很棒的是,他們不需要老師,但是我會當他們的山下聯絡人,他們遇到任何困難時,我可以聯繫救難系統,扮演守護的角色。很開心他們有勇氣去開創,這份勇敢,對於未來出國讀書或是面對挑戰,都是很大力量的養成。

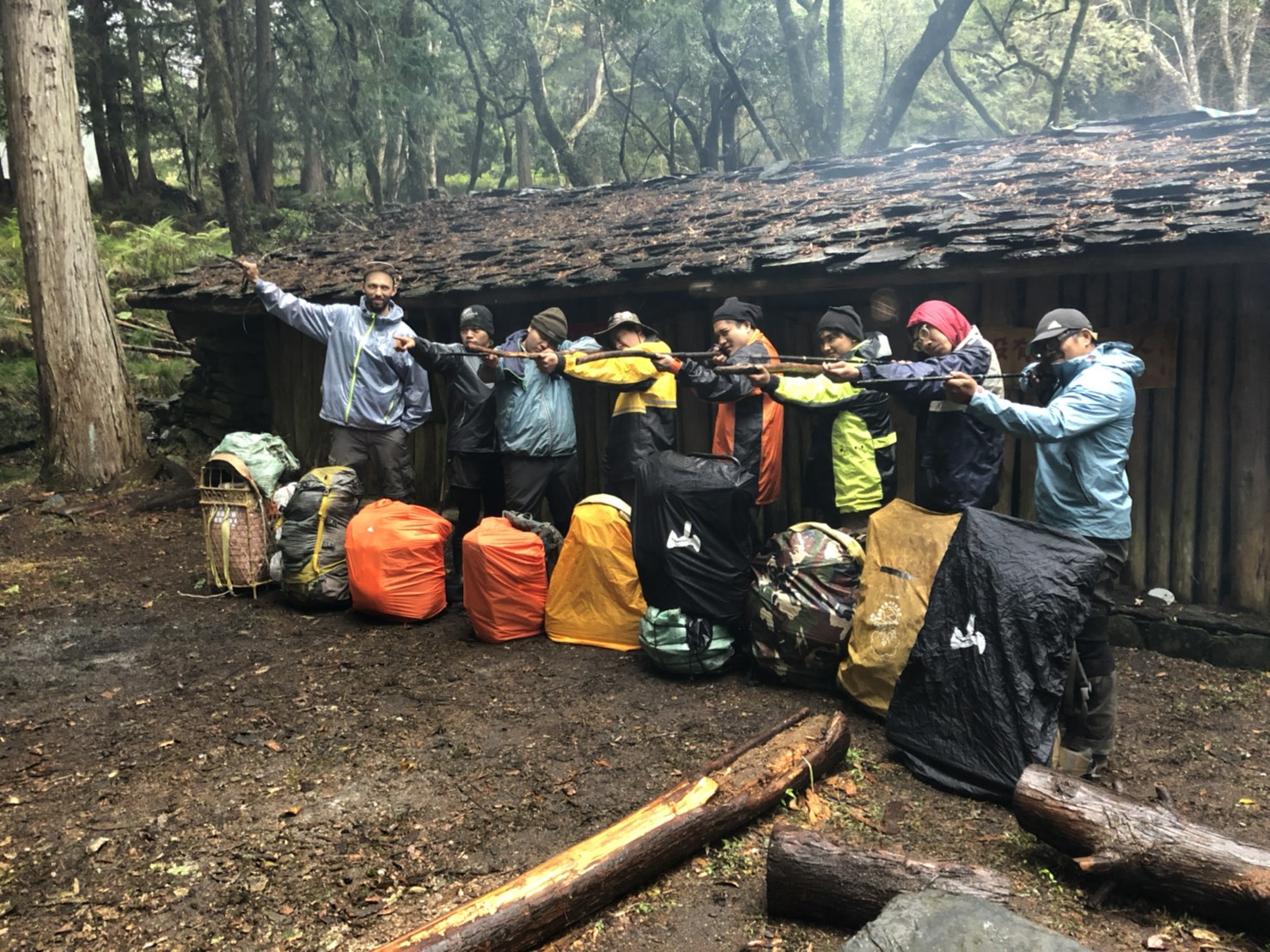

你問我深山野地遇到突發狀況怎麼處理?有一次走非傳統路徑到嘉明湖,這條路缺水因此要揹水、有些人高山症反應比較明顯,如何調整行程甚至路線、為身體有狀況的同學分擔等等,孩子們和大人們重新取得共識後,一起承擔,完成調整後的計畫。「不走尋常路,喜歡挑戰」,有學生如此形容這個Katu老師。我想這和身上流著布農族的血液不無相關。

我是誰 我從哪裡來

身為原住民,小時候我不清楚我們是誰?我的父母親也不清楚,那一段空白去了哪裡?後來我發現,需要從歷史的縱向找出根本性的問題。

我住在台東延平鄉桃源村,1990年讀高中時,開始跟著部落牧師上街頭遊行,才真正意識到自己的歷史與過去所學的不一樣。原住民沒有文字,歷史大部分是主流社會的詮釋。台灣解嚴後,原住民族的運動也隨著台灣的社會運動趁勢而起,它啟蒙了我的族群認同。由於原住民族被國家改造後面臨許多適應的問題,因此需要社會科學系統性的研究,升大學時,我唯一選填的是社會學系,我相信知識就是力量,若原住民有自己的學者從自身的觀點去論述,或許可以在某種程度上做結構性的翻轉。研究所時我就讀東華大學民族發展所,開始跟教授去部落,更深入地討論原住民社會與自治議題。

在歷史課和學生講到原住民相關的部分時,我會補充課本沒提到的。比如日治時期,對原住民族的治理跟漢人社會是完全不同的體系,原住民所在的土地叫做蕃地,蕃地的人就是蕃人,蕃人在法律上不具有法律主體地位。我透過提問的設計,讓學生設身處地,如果你是原住民,父親與族人要展開反抗的時候,你會怎麼做。站在不同的位置思考可以激發孩子對歷史的想像跟認知,歷史同理也比較會產生。

重返傳統領域行動

那麼,我從哪裡來?

故事要從19年前「內本鹿回家行動」的尋根之旅說起。內本鹿,布農語 Laipunuk,是一個傳統領域的地名,位於中央山脈卑南主山與雙鬼湖之間,屬於鹿野溪流域。2002年一群延平鄉的布農族人重返60年前被日本人強迫遷離的祖居地內本鹿,之後每年寒假都會帶領族人後輩徒步跋涉回到這裡。

每一次回家會有好幾支隊伍,比如老人小孩的團隊,行動比較緩慢,一天只走5公里。我這支是探勘的隊伍,會從不同的路線進入,沿路做訪談紀錄(註1)。我們在山林裡生活、蓋家屋,回到的不是廢墟的遺址,而是一個山上的家。每次來回共半個月、一個月以上,在深山中就地取材運用自然資源,可以說是沉浸式民族教育的行動教室。這也是內本鹿行動可以延續至今邁入第19年的重要原因,它不單單是傳統領域的運動,也是文化傳承的過程,當年的國小生現在也成為中堅份子了。

前年我開始徵召各地的原住民大專生參與內本鹿行動,希望他們建立起山野的能力,從文獻、老人家的口述和自己的探勘,把屬於自己部落的歷史建立起來。內本鹿像一個平台,一個火種,從不同地方來的年輕人拿到了火種,有幾位已在自己的部落展開行動。(註2)

這麼多年來我最感動的是,清楚了我在歷史長河裡,自己的位置跟族人的位置。在自我認同上,獲得很大的力量。釐清了我是誰,便可以在歷史脈絡與大社會互動的過程中,建構自己的主體性,思考原住民可以扮演怎麼樣的角色。

內本鹿 pasnanavan 找回人與自然相處的默契

對非原住民來說,內本鹿回家計畫的意義或許是,從歷史同理心的角度了解原住民對土地的情感。台灣原住民50幾萬人,佔2%的人口,如果身為原住民知識分子,不積極扮演橋樑的角色,2個人的情感和優勢很難被98個人理解,進而共建更好的社會。

2008年我們發展出「內本鹿 pasnanavan」計畫。pasnanavan是布農語「學習」的意思,希望以布農族的傳統山林智慧與知識為基礎,向有心的大眾推動山林課程,一種人與山互動的方式,原住民以山為家的觀點,有別於將山林視為觀光場所、保育禁地的思維模式。

過去,內本鹿行動曾與官方管理單位有過緊張的關係,隨著彼此更深的瞭解和整體社會族群觀的轉變,一種在國外推行多年的自然資源管理思潮,在台灣也慢慢建構起來:把人找回來,透過認養與照護,政府與民間合作推動原住民族文化與永續山林的理念。

不是一個人的武林

布農傳統裡有一個malastapang稱為「報戰功」、「誇功宴」,圍成一圈的男性依序報出自己獵到的動物數量。長輩總會說,獵物一定要曾被分享到才算,不然不能報。獵人如果報了很多獵物,但在場的人都不曾吃到,即使是真的,他反而會因為沒有拿出來分享而無地自容。唯有分享出去的,才能真正算是自己的。

是的,不是只有自己。在山上我看見學生為彼此遮風擋雨、為已經沒有體力的同學一肩背起重重的背包,也有感於大自然的存在:「如果有辦法跟山神溝通,我會先和山神道歉吧」、「很抱歉人類的不環保帶給你許多困擾」。年少的真情,一如大自然的直接與純粹:「超大的風配上霧讓我覺得電影的場景還原在眼前,雖然一開口便被風灌滿嘴巴!」、「先是涉水清涼的溪流,爾後依舊是不斷地爬升,接著在足球場swag享受午覺(足球場意指山林中腹地廣闊之地)」。而那個在行程最後一天開始接受同學協助的學生謝謝所有的人,「沒有你們,我一定不斷自我懷疑、自我放棄。」我想這是為什麼均一山海課程的名字是──生命探索。

(註1)由於內本鹿過去跟鄰近的鄒族、魯凱族的互動都有不同的路線,我們訪問老人家過去跟內本鹿族人的互動關係,也拍照記錄日治時期留下來的警備道,包括蕃童教育所、神社、彈藥庫。

(註2)內本鹿後續計畫包括在家屋耕地種植小米,對布農族來說,只有真正吃到這個土地上生長的小米,家才成為真正的家。有些耆老甚至希望他們不是在安老院度過餘生,而是可以在祖居地勞動生活安老。認識更多關於內本鹿。